インフルエンサーによる拡散とは?SNSごとの拡散力の違いも解説

ブランドや商品の認知度アップに絶大な効果を発揮しているのが、インフルエンサーの投稿を起点とした情報の拡散です。

インフルエンサーからフォロワーへ、フォロワーから友人・知人へと拡散の連鎖が起きると、わずか数日でブランド認知度が劇的に向上するため、多くの企業が関心を寄せています。

そこで今回は、インフルエンサー×情報拡散の意義や仕組みを踏まえたうえで、意図的に拡散を促す方法についてご紹介していきます。

各SNSの拡散力についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

インフルエンサーによる拡散が注目されている理由とは?

なぜ、インフルエンサーによる拡散が注目されているのか、その理由として以下の5点があげられます。

- SNS利用者が急増し、拡散の影響力が年々大きくなっている

- インフルエンサーの投稿は購買意欲を高めやすい

- 広告よりも自然で信頼されやすい情報として受け入れられる

- 口コミの連鎖により二次・三次拡散が起こりやすい

- 認知拡大・ブランディング効果を短期間で得られる

順番に解説していきます。

SNS利用者が急増し、拡散の影響力が年々大きくなっている

インフルエンサーによる拡散が注目されている根本的な理由は、日本におけるSNSの利用者が急増し、「拡散の影響力」が年々大きくなっているからです。

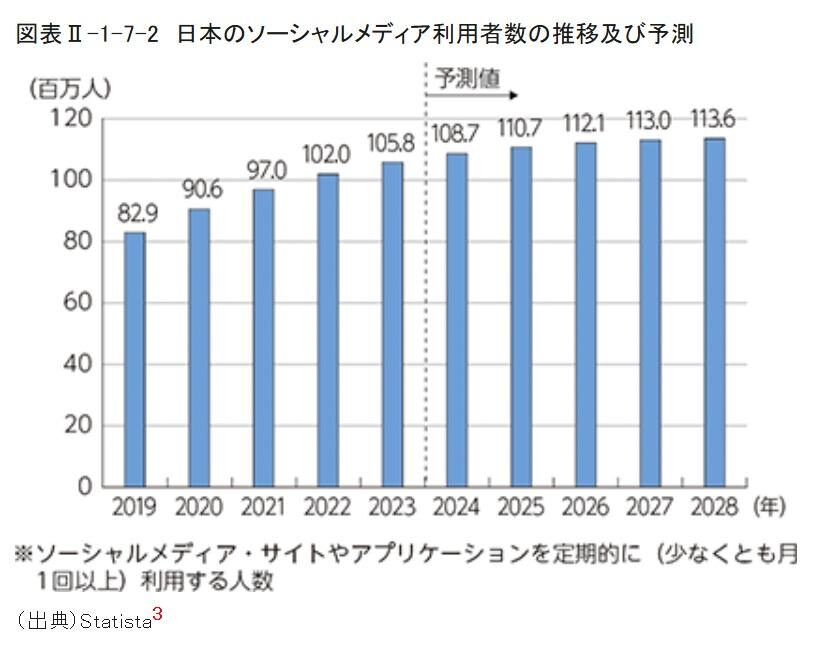

まずは、総務省が公開している「令和6年 情報通信白書」の調査結果をご覧ください。

上のグラフが示している通り、日本のSNS利用者数は右肩あがりに伸びており、8,290万人だった2019年からわずか3年で1億人を突破し、2023年には1億580万人まで急増しているのです。

この増加傾向は今後も続く見通しで、2027年には1億1,300万人に到達すると予想されています。

特筆すべきは、SNSの利用者が増えるにつれて、情報がSNS上で拡散していく現象が世の中に与える影響も大きくなっている、という事実です。

この情報拡散による影響力は凄まじく、数多くのトレンドがSNSを起点に誕生しています。

インフルエンサーの投稿は購買意欲を高めやすい

多くの企業がインフルエンサーに自社商品のPRを依頼している理由は、彼等の投稿が視聴者の購買意欲を高めやすいからです。

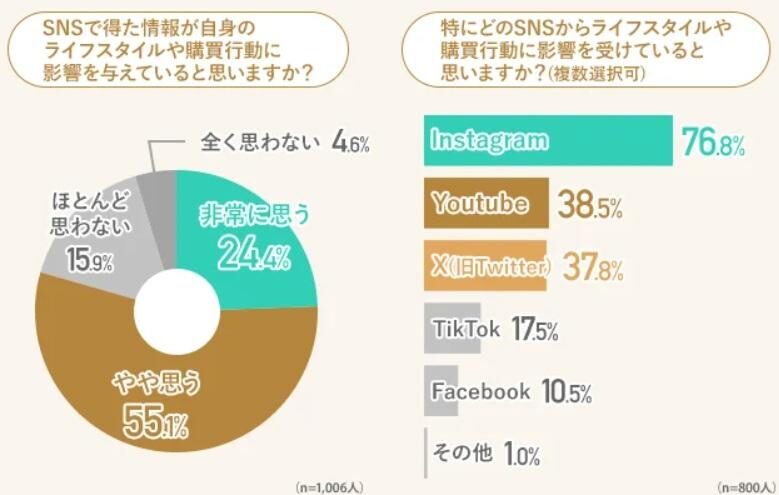

まずは、株式会社uluコンサルタンツが2024年2月に実施した、「SNSがライフスタイルに与える影響」の調査結果をご覧ください。

出典:株式会社uluコンサルタンツ「SNSがライフスタイルに与える影響」

上のグラフが表している通り、「SNSで得た情報が自身のライフスタイルや購買行動に影響を与えていると思いますか」という質問に対し、「非常に思う(24.4%)」と「やや思う(55.1%)」を合計すると、実に8割近くの人が肯定しています。

さらに、「SNSでよく見るコンテンツはどのようなものですか」という質問に対し、「インフルエンサーの投稿」と回答した人は38%にものぼっていました。

これらの情報を踏まえると、インフルエンサーは確実に消費者の購買意欲を高めていると言えます。

広告よりも自然で信頼されやすい情報として受け入れられる

インフルエンサーが企業から依頼を受けて発信した投稿は、紛れもないPR広告です。

にもかかわらず、明らかに一般的な広告とは一線を画しており、なかには宣伝を見ているという意識が薄く、その情報を友人・知人に拡散している人も少なくありません。

なぜ、フォロワーはインフルエンサーの投稿を一般的な広告とは別モノとして認識しているのか、その理由はインフルエンサーに以下のような特性があるからです。

- すでにフォロワーからの信頼を勝ち取っている

- 身近な「推し」として親しみを感じている

- 広告色が薄く、押し売り感がない

- 信頼できる「口コミ情報」として参考になる

フォロワーとの信頼関係が構築できているからこそ、インフルエンサーの投稿は第三者と気軽にシェアできる情報として拡散されているのです。

口コミの連鎖により二次・三次拡散が起こりやすい

口コミの連鎖を促進する力があるのも、インフルエンサーによる拡散が注目されている理由です。

インフルエンサーの投稿には、フォロワーからのコメントが集まりやすく、フォロワー同士が交流する場面も多々あります。

たとえて言うなら、インフルエンサーのSNSアカウントが同じジャンルに興味を持つ大勢のフォロワーが集まる、一種のコミュニティになっているのです。

コメント欄に肯定的な意見が集まると「有益な情報」という共通認識が強まり、自信を持って友人や知人へシェアするフォロワーが増加します。

その結果、インフルエンサーからの投稿を起点にスタートした口コミ情報の拡散は、二次・三次拡散へと拡大していくのです。

認知拡大・ブランディング効果を短期間で得られる

認知拡大やブランディング施策を企業の公式SNSアカウントだけで行うのは、非常に難易度が高いうえ、長期的な戦略が求められます。

そもそも、認知拡大・ブランディングを成功させるには、企業の世界観・イメージ・価値などを世の中に広く浸透させなければなりません。

しかし、企業のSNSアカウントをフォローしている人は愛用者が大半を占めているため、まだブランドを知らない人や興味を持っていない人にリーチしにくいのが実情です。

目標を達成するにはブランドの世界観・イメージ・価値を表現したコンテンツを、長期間にわたって投稿し続ける必要があります。

一方、インフルエンサーは特定のブランドではなく、同じジャンルに興味・関心を持っているフォロワーを獲得しているため、同業他社のファン層にもリーチすることが可能です。

何より、口コミの連鎖を生み出す能力に長けているため、短期間で効果が得やすいという強みを持っています。

インフルエンサー発信が拡散される流れ

SNSでの拡散を意図的に狙うには、その仕組みを理解しておく必要があります。

そこでお手本となるのが、インフルエンサーの投稿が拡散されていく一連の流れです。

インフルエンサーの投稿は、以下のフローに沿って次々と拡散されていきます。

- フォロワーが第三者と共有したくなるような、価値あるコンテンツを投稿する

- 有益な情報がフォロワーの目に留まり、共感を持つ(一次拡散)

- フォロワーがシェア機能で友人・知人に情報を伝える(二次拡散)

- 情報を受け取った人が、別の第三者に情報を伝える(三次拡散)

- チェーンのように、四次・五次拡散へと拡大していく

インフルエンサーの種類と拡散力の特徴

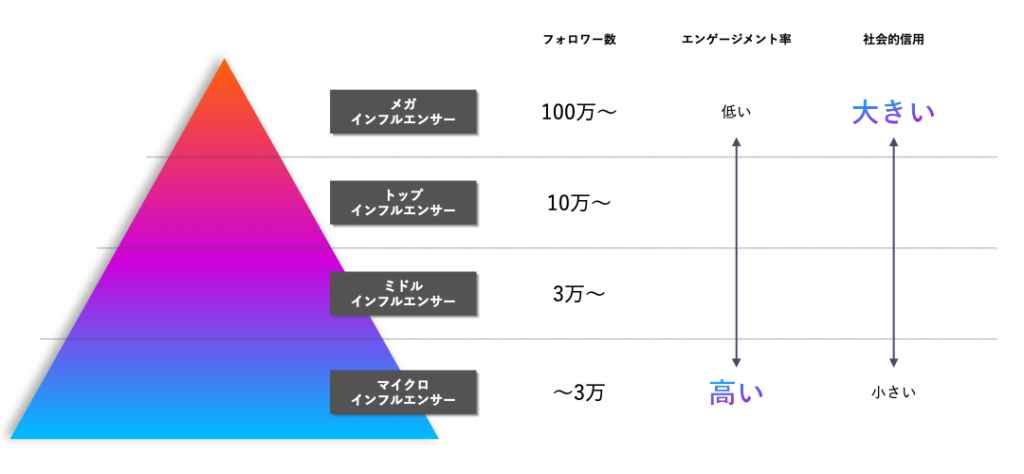

インフルエンサーはフォロワー数によって以下4つのレベルに区分されており、拡散力の特徴に違いが見られます。

- メガインフルエンサー

- トップインフルエンサー

- ミドルインフルエンサー

- マイクロインフルエンサー

ここからは、拡散力の特徴について個別に解説していきます。

メガインフルエンサー

メガインフルエンサーは100万人以上のフォロワーを獲得しているおり、そのほとんどはタレントやモデルなどの有名人です。

圧倒的な影響力を誇っており、愛用品のレビュー投稿をきっかけにトレンドが生まれるほど強力な拡散力を持っています。

広範囲に情報を拡散したい場合は、メガインフルエンサーの起用をおすすめします。

トップインフルエンサー

トップインフルエンサーとは、10万人以上のフォロワー数を獲得しているインフルエンサーのことです。

メガインフルエンサーほど知名度は高くないものの、メディア出演や書籍出版の経験者が多いため、信憑性の高い情報として拡散された投稿は多くの消費者に信用されています。

ミドルインフルエンサー

3万人以上のフォロワーを獲得しているインフルエンサーは、ミドルインフルエンサーと呼ばれています。

専門性を発揮している人が多いため、特定ジャンルでの拡散力が強みです。

マイクロインフルエンサー

全体の中でもっともエンゲージメント率が高いのが、フォロワー数3万人以下のマイクロインフルエンサーです。

フォロワー数が限られているからこそ双方向コミュニケーションが取りやすく、密接な関係性を築いています。

そのため広く浅い拡散力ではなく、一定の範囲に確実に拡散されやすいのが特徴です。

SNSごとの拡散力の違い

一口に拡散力と言っても、その程度はSNSによって差があります。

そこでここからは主要6種類のSNSについて、それぞれの拡散力にはどの程度の違いがあるのかを解説していきます。

- X(旧Twitter)

- YouTube

- TikTok

- LINE

順番に解説していきます。

X(旧Twitter)の拡散力

主要SNSの中でもっとも強力な拡散力を誇っているのが、X(旧Twitter)です。

とくに、「いいね」や「リツイート」による拡散力の高さが際立っており、イベントの告知や新商品のリリース情報の拡散に適しています。

▼X(旧Twitter)の特徴

- 主要SNSの中でもっとも拡散力が高い

- 「いいね」や「リツイート」による拡散力が抜群

- 140文字以内のテキストによる投稿がメイン

- 国内の月間アクティブユーザー数は6,800万人(2025年5月時点)

- メインユーザー層は20代(78.0%)だが、幅広い世代にリーチが可能

Instagramの拡散力

Instagramの総合的な拡散力はX(旧Twitter)を下回るものの、美容・コスメ・フード・旅行に関する情報の拡散力はずば抜けています。

また、写真や動画などの投稿がメインなので、ブランドの世界観を表現しやすいのが強みです。

▼Instagramの特徴

- 拡散力はX(旧Twitter)よりも低い

- 美容・コスメ・フード・旅行に関する拡散力は抜群

- 写真や動画の投稿がメインなので、ブランドの世界観を表現しやすい

- インフルエンサーマーケティングに適している

- 国内の月間アクティブユーザー数は6,600万人(2024年6月時点)

- メインユーザー層は20代(78%)

YouTubeの拡散力

YouTubeの拡散力はX(旧Twitter)には及ばないものの、人気YouTubeeによる拡散力が抜きん出ているのが強みです。

また、10代~70代以上までユーザー層がすべての世代で突出して高いため、ブランド認知を広範囲で向上させたい企業に適しています。

▼YouTubeの特徴

- 拡散力はX(旧Twitter)ほどではないが高め

- インフルエンサーマーケティングによる拡散力が高い

- 長尺動画と短尺動画の両方が投稿できる

- 国内の月間アクティブユーザー数は7,370万人(2024年5月時点)

- ユーザー層は10代〜40代で90%以上

TikTokの拡散力

TikTokではすべての動画に300回~400回の最低視聴回数が保証されているため、たとえフォロワー数が少なくても拡散されやすく、バズが狙えるのが強みです。

もっとも好相性なのはメインユーザー層であるZ世代をターゲットにしたマーケティングですが、ここ数年で30代・40代の利用者が増加しているため、リーチ対象が拡大しています。

▼TikTokの特徴

- フォロワーが少なくても拡散されやすい

- バズを狙える

- ショート動画に特化している

- Z世代をターゲットにしたマーケティングに最適

- 国内の月間アクティブユーザー数は3,320万人(2024年2月時点)

- メインユーザー層は10代~20代だが、30代・40代まで拡大中

Facebookの拡散力

公開範囲が限定されているFacebookは、他の主要SNSに比べて拡散力が劣っているプラットフォームです。

その反面、実名利用を原則にしているため信頼性の高さが大きな強みになっています。

とくに、士業・医療・学習塾といった堅実性が求められる業種との相性が抜群です。

▼Facebookの特徴

- 公開範囲が限定的なので拡散力は低い

- 実名利用が原則なので信頼性が高い

- ビジネスで利用している人が多く、BtoB商材との相性が抜群

- 海外向けのマーケティングに適している

- 国内の月間アクティブユーザー数は2,600万人(2019年7月時点)

- メインユーザー層は30代(39.2%)だが、40代・50代にも人気

LINEの拡散力

LINEの拡散力は、シェアやリツイート機能が備わっていないため、拡散力はかなり低めです。

ただし、ビジネスアカウントを取得すると一斉配信やセグメント配信などが使えるようになるため、多くの企業が公式アカウントを開設しています。

主要SNSの中で国内の月間アクティブユーザー数がもっとも多く、日本の人口の約8割以上に相当するのもLINEの強みです。

▼LINEの特徴

- 「LINE公式アカウント」に登録すると、クーポンカードなどの便利機能が使える

- シェアやリツイート機能がないため、拡散力は低い

- 日本の人口の約8割以上が利用

- 一斉配信などが使えるビジネスアカウントがある

- 国内の月間アクティブユーザー数は9,800万人(2025年3月時点)

- ユーザー層は10代~50代が90%以上、60代が80%以上と幅広い

インフルエンサーによる拡散を成功させるための施策

インフルエンサーを起用して拡散を成功させるには、以下5つの施策が有効です。

- ターゲットに合ったインフルエンサーを適切に選定する

- ハッシュタグやキャンペーンを活用して参加型の拡散を促す

- 投稿内容を工夫し、共感やシェアを生み出すコンテンツを作る

- SNS広告を併用して認知度を一気に広げる

- フォロワーとの双方向コミュニケーションを積極的に行う

順番に解説していきます。

ターゲットに合ったインフルエンサーを適切に選定する

インフルエンサーに自社の情報をより多く拡散してもらうには、適切な人材を選定することがもっとも重要です。

商材のターゲット属性とインフルエンサーが獲得しているフォロワー属性の一致率が高いほど、拡散の成功率がアップします。

世代や性別といったザックリとした特徴に留まらず、職業・家族構成・悩みといったライフスタイルそのものを深掘りし、より高いレベルで属性が一致しているインフルエンサーが理想的です。

また、通常の投稿がどの程度シェアされているのか、およびコメント数についても人選のヒントになります。

ハッシュタグやキャンペーンを活用して参加型の拡散を促す

ハッシュタグやキャンペーンを活用するのも、インフルエンサーを起点にした拡散を成功させる賢い方法です。

なかでも、ユーザー参加型のUGCキャンペーンは拡散力が非常に優れており、短期間で大成功を収めた事例が沢山あります。

企業によってはハッシュタグチャレンジの一環として複数のインフルエンサーをまとめて起用していますが、あくまでプライベートとして自主的に参加してくれたインフルエンサーを起点に、加速度的に拡散が連鎖したケースも珍しくありません。

投稿内容を工夫し、共感やシェアを生み出すコンテンツを作る

インフルエンサーを起点にして情報拡散を狙うには、共感やシェアを生み出すコンテンツ作りが欠かせません。

共感やシェアを生み出すコンテンツとは、ユーザーの興味・関心を強力に惹き付ける投稿、あるいはユーザーにとって拡散するメリットのある投稿を指します。

たとえば、共感やシェアを生み出すコンテンツとして以下のようなタイプがあげられます。

- エンターテイメント性の高いコンテンツ

- 視覚的に魅力的なコンテンツ

- 高い話題性を持つ時事ネタ

- 賛否両論が分かれて議論が白熱するテーマ

- 専門性を生かした有益なコンテンツ

- ××に役立つマメ知識

SNS広告を併用して認知度を一気に広げる

情報を短期間で拡散させたい場合は、インフルエンサーマーケティングとSNS広告を組み合わせる方法がおすすめです。

一定のコストはかかるものの、これまでリーチできなかったユーザーに認知してもらえる可能性が高く、何より優れた即効性を発揮してくれます。

フォロワーとの双方向コミュニケーションを積極的に行う

インフルエンサーの投稿をフォロワーに拡散してもらうには、良好な関係性を築くのが大前提です。

親しみを感じていないインフルエンサーの投稿を拡散してくれるフォロワーは、滅諦にいません。

つまり、拡散の連鎖を促すには「有益な情報の提供」と「良好な関係性」の両方を満たす必要があるのです。

双方向コミュニケーションを積極的に行うことで、インフルエンサーとフォロワーとの距離間が縮まり、より親密な関係性が築けます。

インフルエンサーを起用する際に注意すべきポイント

インフルエンサーを起用して情報の拡散を狙う際、企業が注意すべきポイントとして以下の6点があげられます。

- インフルエンサー選定はフォロワー数よりも自社との相性を重視する

- ステマ規制に対応し「PR表記」を明確にする

- 炎上リスクに備えて発信内容や過去の言動を確認する

- 投稿内容を細かく縛りすぎず、インフルエンサーの個性を活かす

- 契約条件や費用を明確にし、トラブルを未然に防ぐ

順番に解説していきます。

インフルエンサー選定はフォロワー数よりも自社との相性を重視する

インフルエンサー時は、フォロワー数ではなく自社との相性を重視しましょう。

そもそも、「フォロワー数の多いインフルエンサー=拡散力が高い」とは限りません。

たしかにフォロワー数はリーチ力と同義ですが、自社との相性が悪ければ情報が拡散される確率は低いのです。

ステマ規制に対応し「PR表記」を明確にする

インフルエンサーに投稿を依頼する際は、ステマ対策として必ず「PR表記」を厳守しなければなりません。

「PR表記」なしの投稿が拡散されてしまった場合、その被害は甚大です。

炎上リスクに備えて発信内容や過去の言動を確認する

インフルエンサーマーケティングの最大の懸念は、炎上リスクです。

あらかじめインフルエンサーの発信内容や過去の言動をリサーチし、トラブルを起こしていないか確認しておきましょう。

差別発言などで炎上した過去を持つインフルエンサーの投稿が拡散されると、ブランドイメージが著しく損なわれます。

投稿内容を細かく縛りすぎず、インフルエンサーの個性を活かす

投稿内容を細かく縛りすぎると、インフルエンサーの個性が台無しになってしまいます。

インフルエンサーの個性が反映されていないコンテンツは日頃の投稿とテイストが違うため、簡単に広告案件だとフォロワーに気づかれてしまうのです。

必要最低限の条件と大まかな方向性だけを指定し、あとはインフルエンサーに任せることで、拡散される確率があがります。

契約条件や費用を明確にし、トラブルを未然に防ぐ

フォロワーによって拡散された投稿には、インフルエンサーのオリジナル画像や動画が含まれています。

あらかじめ著作権・二次利用などの契約条件や費用を明確にし、トラブルの予防に努めましょう。

インフルエンサーによる拡散を正しく活用してブランドを成長させよう

インフルエンサーの投稿を起点とした情報の拡散は、ブランド認知度アップに絶大な効果を発揮します。

なかにはフォロワー伝いに拡散の連鎖が発生し、短期間でバズった成功事例も珍しくありません。

ただし、インフルエンサーの影響力を最大限に活用するには、専門的なノウハウが必要です。

なにより、不適切なコンテンツが拡散しないよう、リスク管理にも注力しなければなりません。

株式会社ハーマンドットが運営している「Influencer Japan」では、インフルエンサーを起用した情報の拡散を安全に行う施策を提供しております。

ご興味のある方は、ぜひ株式会社ハーマンドットへご相談ください。

おすすめの代理店

ディレクション型

マッチング型

事務所型